‘난쏘공’의 조세희 작가선생이 별세했다는 소식에 개인적으로 솔직히 저으기 당황스럽다.

물론 추모하는 마음으로 고인의 명복을 빈다. 하지만 문학적으로, 또는 인간적으로

어떤 추모의 염으로 가닥을 잡을 것인가가 나로서는 쉽지않다는 것이다.

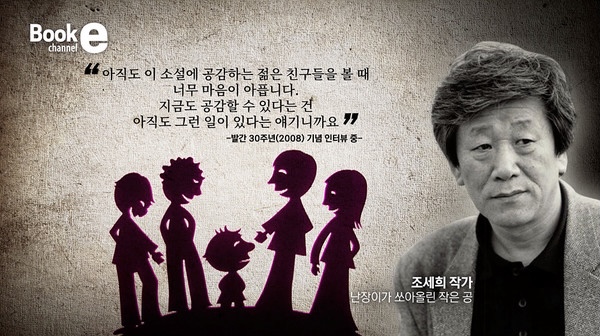

1970년대 말 ‘난쏘공’을 읽었다.

읽은 계기는 조세희 작가를 그 전에 좀 알고있었다거나 해서가 아니라,

말하자면 당시 그 소설에 대한 문학적, 사회적인 평가에 편승해 나도 모르게 휩쌓였던 측면이 있다.

작가적인 면에서도 그 무렵 윤흥길이나 신상웅, 조해일 등의 소설을 즐겨보던 시절이라

같은 일군의 작가로 조 작가선생을 자연스럽게 받아들여졌던 것이다.

그래서 ‘난쏘공’을 읽긴했지만, 솔직하게 말하자면 나로서는 딱히 당시 평론에서 평가하는

그런 문제의식이나 재미, 혹은 ‘감흥’같은 것은 느끼질 못했다.

나 자신이 다소 쁘띠 부르주아지 내지는 소시민적 성향이어서 그랬을지도 모르겠다.

그러니까 말하자면 ‘난쏘공’을 나는 그저 남들이 좋다고 하니 나도 덩달아 봤던 것이다.

그 후로도 조세희 작가선생의 작품을 본 기억은 흐미하다. 작가선생이 이 소설 하나로

당시 우리 문단의 문제작가로 자리매김하면서 호평이 따랐다는 것도 잘 안다.

그러나 나는 그런 주제가 아니어서 그랬을 것이지만 유감스럽게도 그러질 못했다.

예나 지금이나 소설은 일단 재미있어야 한다는 나름의 잣대를 충족시켜주지 않았던 것이어서 그랬을까.

그럼에도 ‘난쏘공’에 엮여지는 청춘의 추억 하나는 있다.

통행금지가 있던 그 시절 어느 호되게 추운 겨울 날,

퇴근길에 나는 밤 늦게까지 술을 먹느라 시간을 놓쳤다. 통행금지시각에 임박해 호각이 부는

난리통에 동십자각 쪽에서부터 뛰어 간신히 들어간 곳이 ‘삼청여관’이다.

당시 하숙집이 가회동에 있기에 어떻게든 술김에 거기까지 오다가 그리 된 것이다.

놀라지 마시라. 그 때 여관에 뛰어들고 보니 누군가 동행이 있었다.

같이 술을 마시던 젊은 여성이었다. 그 여성이 왜 나와 함께 그 동네까지 엮여서 오게됐는지는

서로들 술이 취해 모를 일이지만, 의도성 그런 건 결코 없었다.

여관에 남은 방은 딱 하나 밖에 없었다. 낭패 아닌가. 할 수 없지.

여자를 방에 재우고 나는 마루에 나가 자면 된다. 그렇게 작심을 했지만,

그런데 날씨가 보통 추운 게 아니었다.

결국 술에 취한 여자를 재우기로 하고 방 구들목에 이부자리를 펴고 뉘였다.

그러면 나는? 방 한쪽 구석에 방석과 엷은 담요로 자리를 만들었다.

그러나 누울만한 공간은 아니었다. 결국 그 자리에서 쪼그려 밤을 샜던 것인데,

그때 내 가방에 들어있던 책이 바로 ‘난쏘공’이었던 것이다.

나는 그러니까 ‘난쏘공’을 읽으며 밤을 새웠던 것인데 모르겠다,

내가 그 책을 그 자리에서 끝까지 읽었던 것인지, 아니면 그렇지 않았던 것인지.

아무래도 그러진 않았을 것이라는 생각이다. 위에 글과의 맥락상 읽다가 재미도 별로고

술도 취하고 해서 그냥 책을. 내팽개치고 그냥 골아 떨어졌을 것이다.

아무튼 그래서 ‘난쏘공’이 나에게 추억의 한 페이지는 제공했을 망정

내용과 느낌이 그렇게 뚜렷하게 각인되지 않고있는지도 모를 일이다.

'obituary' 카테고리의 다른 글

| 1세대 칼럼니스트 崔一男 선생 別世 at 91 (1) | 2023.05.28 |

|---|---|

| 원로가수 현 미 別世 at 85 (0) | 2023.04.04 |

| 뒤숭숭한 날들 속의 訃音 (1) | 2022.12.03 |

| 故人이 된 친구는 나무로 되살아난다 (0) | 2022.10.19 |

| 오승근과 '김자옥 아바타' (0) | 2022.10.18 |

댓글