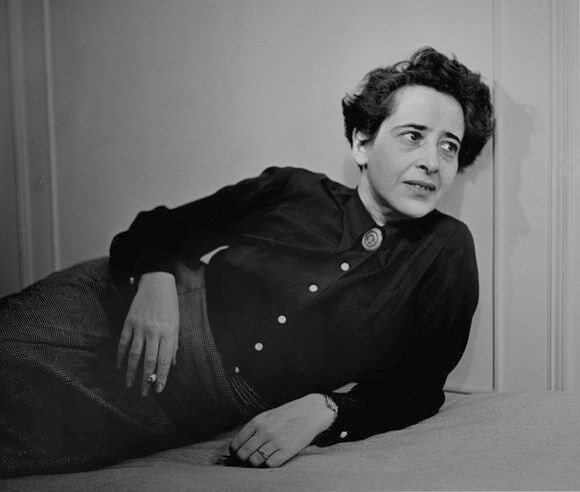

한나 아렌트(Hanna Arendt; 1906-1975)하면, 독일계 유대인 여류 정치철학자로서 그 존재감이 결코 가볍지 않다. 아렌트 하면 떠올려지는 게 '악의 평범성(banality of evil)'이라는 말이다. 그녀가 1945년 나치독일의 유대인학살자 아돌프 아이히만의 예루살렘 전범재판을 방청하면서 그의 만행을 규정한 이 말은, 무거우면서도 그 해석이 난해하지만, 한편으로 어떤 측면에서는 한나 아렌트 그녀를 지난 반세기에 걸쳐 규정짓는 하나의 묵직한 아이콘이기도 하다.

그 한나 아렌트가 '사랑'을 얘기하고 있다.

"두려움이 없는 상태, 그것이 바로 사랑이 추구하는 것입니다. 갈망으로서의 사랑은 그 목표에 의해 결정되며, 이 목표는 두려움으로부터의 자유입니다. (Fearlessness is what love seeks. Love as craving is determined by its goal, and this goal is freedom from fear)."

아렌트가 한 이 말의 출처는 알 수가 없지만, 아렌트라고 사랑을 얘기하지 말라는 법은 없다. 하지만 아렌트를 묵직한 존재감으로 인식하고 있는 나로서는 과문의 소치이겠지만, 아렌트의 '사랑' 애기가 좀 느닷없이 다가온다. 아렌트의 이 말과 관련해 어떤 평자는 그 소스를 엿보게하는 책 한권을 소개하고 있다.

아렌트가 쓴 <사랑과 성 아우구스티누스(Love and St. Augustine>이라는 책으로, 그 평자는 아렌트가 아우구스티누스의 사랑의 개념에 천착했고, 이게 그녀의 학자로서의 학문적 배경이라는 것이다. 나로서는 이 책을 본 적이 없으니, 이 책을 통한 아렌트의 사랑의 배경을 짐작하기 어렵다.

다만 아렌트가 사랑을 얘기하고 있는 것과 관련해 한 가지 집혀지는 건, 그녀와 그녀의 스승 마르틴 하이데거와의 '치명적 사랑'이다. 아렌트는 마르부르크 대학에서 공부할 때 17세 연상으로 그 학교 정교수인 하이데거와 사랑에 빠진다. 하이데거는 물론 아내를 둔 기혼자였다. 여기에 하이데거와 같은 실존철학자인 카를 야스퍼스와도 엮여져 삼각관계에 빠져들지만, 야스퍼스 보다는 하이데거 쪽으로 훨씬 많이 기운다.

아렌트와 하이데거와의 사랑은 보기에 순수한 것은 아닌 것 같다. 하이데거와 아렌트로서는 학문을 공유하는 '知的 반려'로서의 사랑을 나눈 것으로 보는 게 맞다. 그런 측면에서 둘 간의 관계는 사랑이라기 보다는 어떤 도제관계에 얽혀진, 하이데거의 학문을 배경으로 한 어린 제자에 대한 가부장적 지배, 그러니까 내려먹이는 일방적 치정이 아니었던가 하는 생각을 갖게 한다.

아렌트도 물론 결혼을 한다. 그러나 하이데거가 있는 한 그게 정상적일 수가 없었을 것이다. 첫 결혼 후의 이혼, 그리고 재혼, 그러면서도 하이데거와의 관계는 그녀가 하이데거보다 1년 먼저 죽을 때까지 이어진다.

영민한 아렌트가 하이데거와의 어두운 그런 사랑의 의미를 몰랐을리가 없다. 아렌트에게 하이데거는 '知的 욕구'의 대상으로서의 사랑이었을 것이고, 하이데거는 그런 점에서 가부장적 지배 개념으로 아렌트를 대했을 것이 아닌가 싶다. 이런 측면에서 아렌트에게 사랑이라는 개념은 어떤 강한 존재의 일방적인 지배로 알고 받아들였을 수 있다. 그러나 그게 사랑이 아니라는 걸 아렌트가 몰랐을리가 없다. 그래서 사랑이라는 건 두려움에서 벗어나는 것이라고 적고있는 게 아닌가 하는 생각을 해 본다.

아무튼 나로서는 아렌트의 사랑에 관한 이 말을 접하며, 묵직했던 아렌트가 좀 가볍게 다가오는 느낌을 갖는다. 오늘 아침, 아렌트가 한 이 말을 접하고 조그만 개인적인 느낌을 적어본다는 게 좀 장황해졌다.

'sapiens(사람)' 카테고리의 다른 글

| 헤밍웨이(Ernest Hemingway)의 '글쓰기' (0) | 2021.10.20 |

|---|---|

| '하얀 쥐(White Mouse)'로 불리어진 프랑스 레지스탕스의 여전사, 낸시 웨이크(Nancy Wake) (0) | 2021.10.19 |

| 어떤 '치열한' 직업정신 (2) | 2021.10.11 |

| 사회주의(Socialism)를 內助한 두 여인 (0) | 2021.09.26 |

| 리대룡(李大龍) 교수님 (0) | 2021.09.15 |

댓글