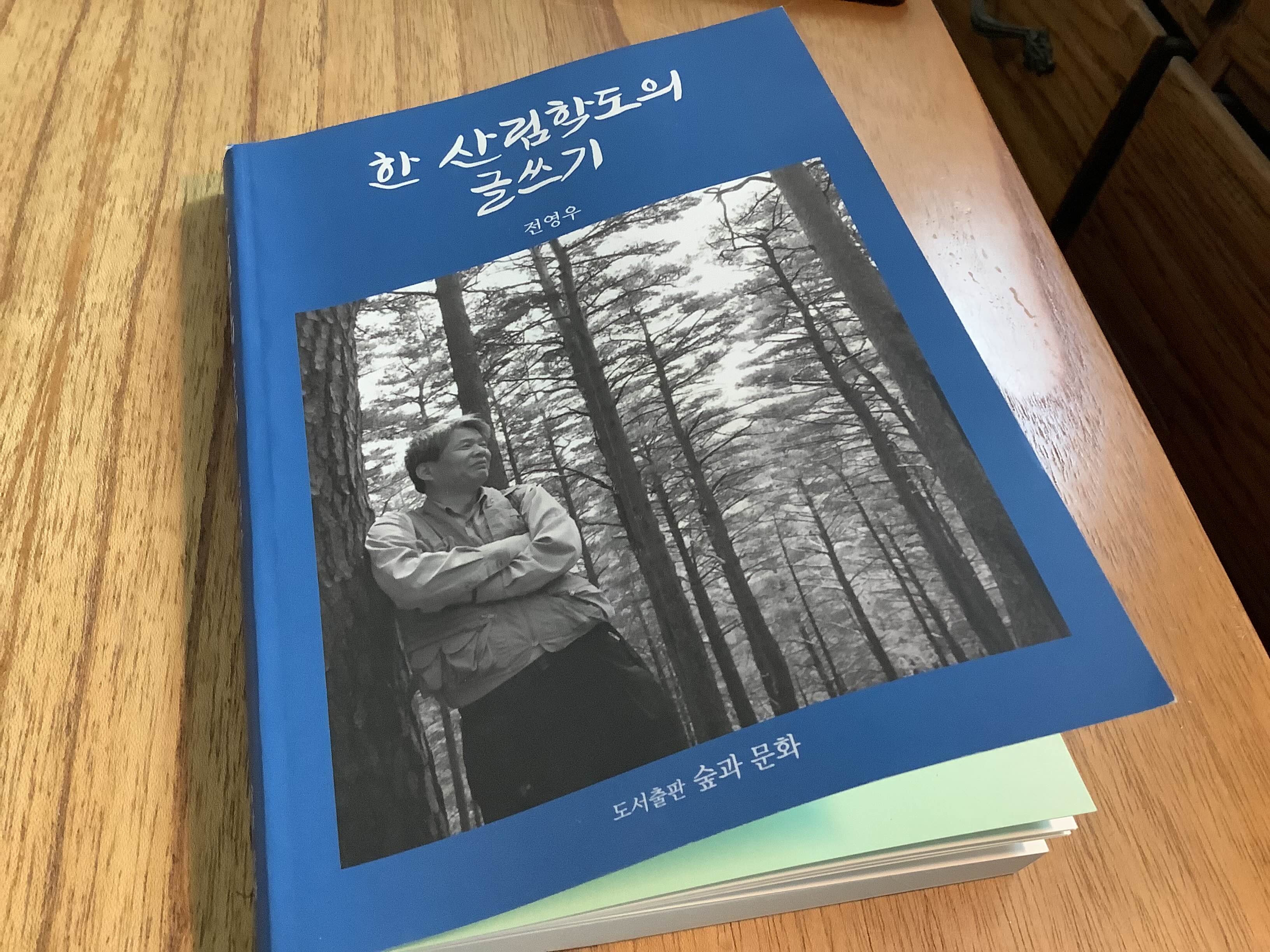

<한 산림학도의 글쓰기>.

‘소나무 박사’로 불리는 산림학자이면서 현재 문화재관리위원장이라는 중책을 맡고있는 전영우 박사가 최근 펴낸 책이다.

책을 받았을 때 우선 책의 ‘산림학자’와 ‘글쓰기’라는 타이틀이 묘한 대비를 느끼게 한다.

산림학도라는 것이 공부와 연구가 부각되는 어떤 아카데미즘 적인 느낌을 주는 것이라면,

‘글쓰기’에서는 학술적이라기 보다 다소 인문학적인 느낌을 물씬 주고있는 측면에서다.

아니나 다를까, 전 박사는 이 책에서 이와 관련한 나름의 소회를 밝히고 있다.

즉 학자이면서 대학교수인 처지에서는 다른 어떤 글보다 연구를 바탕으로 한 논문을 많이 써야 하는 게 학자세계의 세태인데,

자신은 그에 역행했다는 것이다. 전 박사는 그만큼 논문보다는 저술활동을 바탕으로 한 책 쓰기에 더 매달렸다는 걸 밝히고 있다.

그 이유는 뭘까. 그건 전 박사의 우리 숲과 소나무에 대한 애정 때문이다.

우리 숲을 위해서는 소수의 사람만 읽는 논문보다는 여러 사람이 읽는 대중적인 글쓰기를 통해 우리 숲과 소나무의 가치를 널리 알리는 게

더 중요하다는 것을 전 박사는 일찍부터 하나의 상황인식으로 가졌기 때문이라는 것이다.

물론 그렇다고 전 박사가 연구와 논문 작성을 게을리 한 것은 아니다.

전 박사는대학과 학계에서 요구되는 연구업적의 기준은 충분히 충족시키고 있다. 그에 더해 전 교수의 산림학에 대한 연구는 국제적으로 정평이 높다.

이를테면 세계 여러 나라 학자들의 연구성과를 일목요연하게 비교해 볼 수 있는 ‘리서치 게이트(Research Gate)는

각 분야 학자들이 발표한 논문 숫자와 그 논문의 인용 횟수, 읽은 독자의 숫자를 매주 밝히고 있는데,

가장 최근 전 박사의 산림학자들 가운데 평가는 11.48로 세계 가입자 전체의 중간 정도(상위 52.5%)로, 한국 학자들의 평균점수로는 결코 낮은 게 아니다.

전 박사가 30년 전 미국 유학 중에 쓴 ‘식물조직배양 실험의 통계분석방법론’은 아직까지도 인용횟수가 높은 명논문으로 꼽혀진다.

‘리서치 게이트’에 따르면 전 박사의 이 논문은 2022년 1월 현재 1,830명이 읽고, 57 논문에 인용됐다.

그런 한편으로 전 박사의 인문학적 관점의 글쓰기를 바탕으로 한 저술활동은 왕성하다.

대학교수(국민대)로 재직한 28년 반 동안 모두 30여 권의 책을 썼다. 모두가 우리나라 소나무와 숲에 관한 저술이다.

그의 저술 가운데는 명저로 일컬어지는 책들이 많다. 전국 방방곡곡의 소나무 숲을 직접 찾아다니며,

취재와 촬영을 통해 발간한 사진도록집인 <한국의 명품 소나무>와 <우리가 정말 알아야 할 우리 소나무>

<새한 소나무와 함께 한 5년> <숲 보기 읽기 담기> 등이 그것이다.

전 박사의 숲과 소나무에 관한 글쓰기는 1992년 그의 주도로 결성된 ‘숲과 문화연구회’에서 간행하는 <숲과 문화>에

에세이 형식으로 기고하면서 시작됐으며 현재까지도 여기에 깊이있는 글을 쓰고 있다. 전 박사의 <한 산림학도의 글쓰기> 이 책에는 ‘숲과 한국문화’ ‘나무와 숲이 있었네’ ‘비우고 채우는 즐거운 절집 숲’ ‘송광사 사찰 숲’ ‘산림문화론’ 등

전 박사가 나름 자신의 저술활동을 시기적으로 구분했을 때 미처 발표하지 못한 글을 비롯해 자신의 글쓰기와 관련한 단상을 을 담고있는데,

이 글들 또한 딱딱한 학술적인 내용이 아닌 에세이 풍의 술술 잘 읽혀지는 글이다.

이런 측면에서 보자면, 전 박사는 아무래도 딱딱한 논문 형식보다는 인문학적 관점의 글쓰기 쪽으로 사뭇 기울어져 가는 느낌을 들게 하는데,

이는 순전히 나의 개인적인 생각이다.

나의 이런 관점과 관련해 문득 떠 올려지는 건 전 박사가 2011년 ‘가장 문학적인 학자상’을 수상했다는 점이다.

이과 계통의 학자가 이런 상을 받았다는 건 무엇을 의미하는 것일까. 그가 그 무렵 <월간 신동아>에 1년 간에 걸쳐 연재한

‘전영우, 절집 숲에서 놀다’는 소나무와 숲에 대한 애정을 토대로 한 해박한 지식과 문학적인 표현의 글쓰기로 절찬을 받았다.

전 박사는 나와 고등학교 동기지만 서스럼없이 대하는 그런 친구 사이는 아니다. 나름 예를 갖고 대한다.

그의 산림학자로서, 그리고 글을 잘 쓰는 작가로서의 존재감에 대한 예우다.

더러 그가 일하고 있는 혜화동에서 같이 밥을 먹으며 얘기를 나누기도 하는데,

나는 그를 만날 때마다 항상 뿌리깊고 진득한 소나무와 함께 있다는 느낌을 갖는다.

그가 느릿한 톤으로 말을 할 땐 소나무 냄새가 나기도 한다. 그 뿐만 아니라 그의 글에서도 소나무가 어른거린다.

전 박사에게 소나무는 조선의 선비같은 풍모로 항상 함께하고 있을 것이다. 그 형상은 그로 하여금 글을 쓰지 않을 수 없게 했을 것이고,

그래서 그는 소나무 같은 글을 쓰고있구나고 나는 생각한다.

코로나가 잠잠해지면 혜화동 ‘진아춘’의 백짬뽕 먹으러 갈 것이다. 전 박사는 그 집을 잘 간다.

'book review' 카테고리의 다른 글

| 최용주의 <역사의 땅 경주, 아름다운 전설과 함께하다> (0) | 2022.04.25 |

|---|---|

| 주대환의 <좌파論語>(2014) (0) | 2022.04.14 |

| 최명 교수의 <술의 반란> (0) | 2022.02.28 |

| <헤로도토스와의 여행(Travels with Herodotus)> (0) | 2022.02.04 |

| '혜빈궁일기(惠嬪宮日記)' (0) | 2022.01.29 |

댓글